Lebendige Steine 2025

Lebendige Steine – ein Dialog mit den Skulpturen Bambergs

In dieser Bilderserie trete ich mit Figuren des Bamberger Doms in einen ungewöhnlichen Dialog. Im Moment sind fünf fertige Bilder in der Galerie Spielraum ausgestellt. Die Arbeit an der Serie geht aber noch weiter. In selbst angeriebener Eitempera entstehen sehr sinnliche Gemälde – aus Nähe, Staunen und der Frage: Wie wird, ist und bleibt der Mensch menschlich?

Seit über tausend Jahren wird in Bamberg gebetet, gestritten, gelächelt und gemalt. Gebaut, gebildhauert und musiziert. Es werden Menschen geboren, erzogen, es wird gelebt und gestorben. Seit tausenden von Jahren stellen sich Menschen die Frage: Was bleibt? Bamberg könnte eine Antwort sein, ein Engel, eine Seherin, Ross und Reiter.

-

Diese Arbeit ist eine malerische Auseinandersetzung mit dem Lachenden Engel aus dem Bamberger Dom – eine der bemerkenswertesten Skulpturen des Hochmittelalters. Der Engel lächelt. „Bamberg Laughter“ ist ein kunsthistorischer Fachbegriff, der sich auf das auffällige Auftreten von lächelnden oder freundlich gestimmten Gesichtern in der frühgotischen Skulptur des Bamberger Doms bezieht – insbesondere im Bereich der Ostchorschranken und des Fürstenportals. Der Begriff meint also nicht nur den Lachenden Engel, sondern eine stilistische Neuerung: das gezielte Einführen emotionaler Mimik in der figürlichen Darstellung im Hochmittelalter – erstmals mit einem Anflug von Lächeln, Freundlichkeit, psychologischer Tiefe.

-

Die Figur des Engels steht heute an einem Seitenpfeiler im Ostchor. Die rechte Hand fehlt. Ursprünglich trug sie die Krone des heiligen Dionysius – ein Hinweis darauf, dass der Engel nicht nur begleitet, sondern aktiv krönt: eine Geste der Erhöhung, nicht bloß des Willkommens.

In meiner Interpretation bleibt die Bewegung erhalten und wird meiner subjektiven Betrachtung unterzogen. Aus der erhobenen Hand geht ein Strahlenbündel hervor – kein historisches Attribut, sondern ein Licht, das sich aus der Geste entwickelt. Der Engel handelt: Das Licht ist Handlung, nicht Dekor. Der Engel lacht nicht nur, er strahlt förmlich.

Die Figur selbst bleibt skizzenhaft eng am Original und schrammt dabei knapp an der Karikatur vorbei: Flügel, Haltung, Gesichtsausdruck. Die Farbgebung – in handangeriebener Eitempera – gibt dem Körper eine andere Dichte. Die Umgebung bleibt schemenhaft, architektonisch angedeutet, mit Fragmenten, die sich dem Raum entziehen. Was bleibt, ist die Wirkung: Der Engel schaut. Der Engel sendet. Der Engel bleibt nicht für sich und wird erst dadurch zum Himmelsboten.

Der „Lachende Engel“ ist ein seltenes Beispiel himmlischer Lebensfreude in der mittelalterlichen Skulptur. Sein Lächeln wirkt intensiv, fast „fratzenhaft“, und wird in Fachkreisen als Ausdruck völliger Glückseligkeit gewertet. Für mich als kunsthistorische Laie zählt nur eins: Er lächelt mich an! Und je nach meiner Tagesform ist es ein amüsiertes, ein gequältes oder ein herzliches Lächeln, ein gütiges, ein gönnerhaftes oder ein aufgesetztes. Das Lächeln des anderen wird erst zur Geste, wenn es auf meines trifft. Egal wie ich drauf bin: ein lachendes Gegenüber zieht mich in etwas hinein und nicht immer finde ich das so amüsant wie er. Meistens hat er angefangen! Ob ich mich mit ihm freuen kann, ist meine Entscheidung. Diese muss ich aber immerhin treffen: Und das bewirkt diese mittelalterliche Grinsebacke jedes Mal, wenn ich den Dom betrete. Wir beiden können nicht nicht miteinander kommunizieren.

-

Eitempera

auf baumwollbezogenem Malkarton, gerahmt

30×40cm

Juli 2025

€ 490,- inkl. Mwst.

-

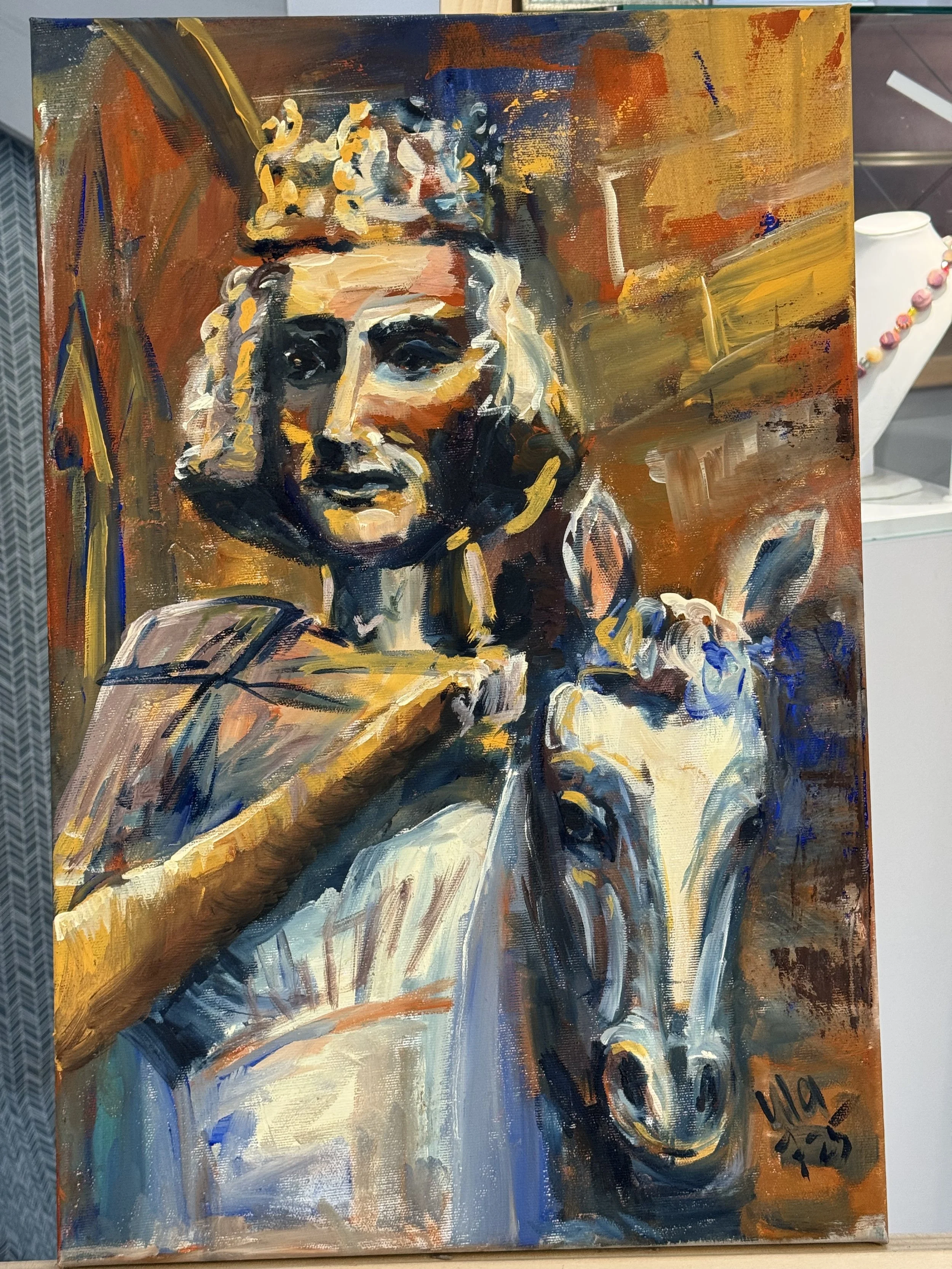

Er reitet nicht ein.

Er ist schon da, wenn wir den Dom betreten. Ein König, der relativ unauffällig am Rand wartet und sich regelmäßig anhören muss „Ach den hab ich mir aber größer vorgestellt. Was? Das soll der Bamberger Reiter sein?“ Seit Jahrhunderten sieht er gnädig darüber hinweg. An einen triumphalen Einzug mit Fanfaren und Fahnenträgern kann er sich nicht erinnern, ist ihm auch nicht wichtig. Wie er da hineingekommen ist, weiß niemand mehr. Was hat einer wie er da überhaupt verloren? Ein namenloser König? Nicht einmal ein Kaiser und schon gar kein Heiliger? Tatsache ist, er ist da - ohne Waffen und Gefolge nur mit seinem Pferd und der Ewigkeit und diesem Blick, der Raum und Zeit durchdringen zu können scheint. -

Der Bamberger Reiter auf seinem Konsolstein im Ostchor des Doms auf Augenhöhe mit der Unendlichkeit und den Heiligen hat es mir angetan. Er ist mein zeitloser Weggefährte auf der Suche nach der heilen Welt, ich kann mich an ihm nicht satt sehen und nicht satt malen. Er ruft mich immer wieder zu sich, weil er mit dem Wandel der Tageszeiten und Lichteinfälle selbst so wandlungsfähig ist. Unvergessen für mich letztes Jahr das Konzert der Bamberger Symphoniker zum 1000. Todestag Kaiser Heinrichs II: Am 13. Juli 2024.

Die Bamberger Symphoniker spielten unter der Leitung von Herbert Blomstedt,

97 Jahre alt, weltberühmter Dirigent mit klarem Geist und stiller Autorität.

Es war der Abschluss einer dreiteiligen Konzertreise –

nach Stationen in St. Florian und Passau –,

ein musikalischer Bogen über Orte, in denen Geschichte und Geist bis heute spürbar sind.Sie spielten Anton Bruckners 9. Symphonie.

Ein Werk, das der Komponist seinem „lieben Gott“ gewidmet hat,

drei Sätze lang ausgearbeitet, den vierten unvollendet zurückgelassen.

Diese Musik kennt keinen Triumph.

Sie ringt, fragt, vergeht –

und hinterlässt einen Raum, der weiterklingt.Ich hatte einen Sitzplatz mit sogenannter Sichtbehinderung: im südlichen Querschiff des Doms,

keine freie Sicht auf das Orchester - sehr wohl aber auf den Reiter.

Die Musik kam von oben über die Ostchorschranke hinweg

aus dem Chorraum und umhüllte alle und alles, was im Dom war.

Das war keine Musik mehr, das war eine Insel, auf der die Gesetze von Raum, Zeit und Materie außer Kraft gesetzt waren.Und dann: das Licht.

Ein Juliabend wie aus dem Bilderbuch weitete sich draußen über Dom und Stadt.

Durch die Westfenster fiel das sommerliche Abendgold.

Der Reiter war nicht beleuchtet –

er leuchtete.

Das Pferd trat aus dem Schatten,

das Gesicht des Königs begann zu atmen.

Stein wurde erst Gestalt, dann lebendige Gegenwart.Ein Moment der Verwandlung.

Ein Schwebezustand zwischen Zeit, Klang, Licht und Mensch.Mein Gemälde dazu, entstanden in selbst angeriebener Tempera, antwortet diesem Moment ohne sich anzumaßen, ihn einzufangen.

Die Komposition bleibt schlicht,

die Flächen grob und ich versuche nicht einmal ansatzweise die Transzendenz des Moments nachzuäffen. Und doch will ich dieser Tiefe nachspüren und lasse mich deshalb auf den Blickwechsel mit dem Unergründlichen ein.

Ich möchte den Reiter gegenwärtig betrachten und ihn nicht neu inszenieren, das haben wir beide nicht nötig.

Mein Bild zeigt den Reiter als einen Menschen in Verantwortung, im Übergang. sichtbar in der Bewegung zwischen Macht und Menschsein. Der Zügel ist nicht Teil der Darstellung - die Hand des Reiters nur vage erkennbar. Braucht es da überhaupt einen Zügel? Er könnte genauso den Hals des Tieres berühren. Sein Pferd, in meiner Darstellung kein bloßes Reittier, sondern ein Partner. Wir sehen da kein Nutztier, wir ahnen, dass uns ein artverwandtes Wesen anblickt, das zur Erdung verhilft.

Menschwerdung bedeutet gemeinsam atmen.In einer Zeit, die das Lauteste für das Wahrste hält, hätte ich jetzt beinahe gesagt aber: ach das war eigentlich schon immer so, oder? Nur dass wir mal wieder eine neue Technologie dazu bekommen haben, die den Lautstärkeknopf noch höher dreht und die Geschwindigkeit verzigfacht, mit der sich das Geschrei verbreitet.

Also in diesen Zeiten verkörpert mein Reiter eine andere Form der Gegenwart:

Wahrnehmen statt Darstellen.

Lauschen statt Lenken.

Das Menschsein ist nicht abgeschlossen. Es ist ein fortwährender Vorgang für jeden einzelnen und die Menschheit in ihrer Gesamtheit: ein Werden, ein Bleiben, das sich selbst infrage stellt und hält.Der Reiter bleibt –

und mit ihm die Überzeugung,

dass wahre Herrschaft mit Hörfähigkeit zusammengeht

und dass Geschichte nicht eine Abfolge von Kriegsdaten sein muss sondern

offen bleiben für Begegnung. -

Eitempera auf Leinwand

40×60cm

Juli 2025

€ 700,- inkl. Mwst

Rahmung (Schattenfuge) gegen Aufpreis möglich

-

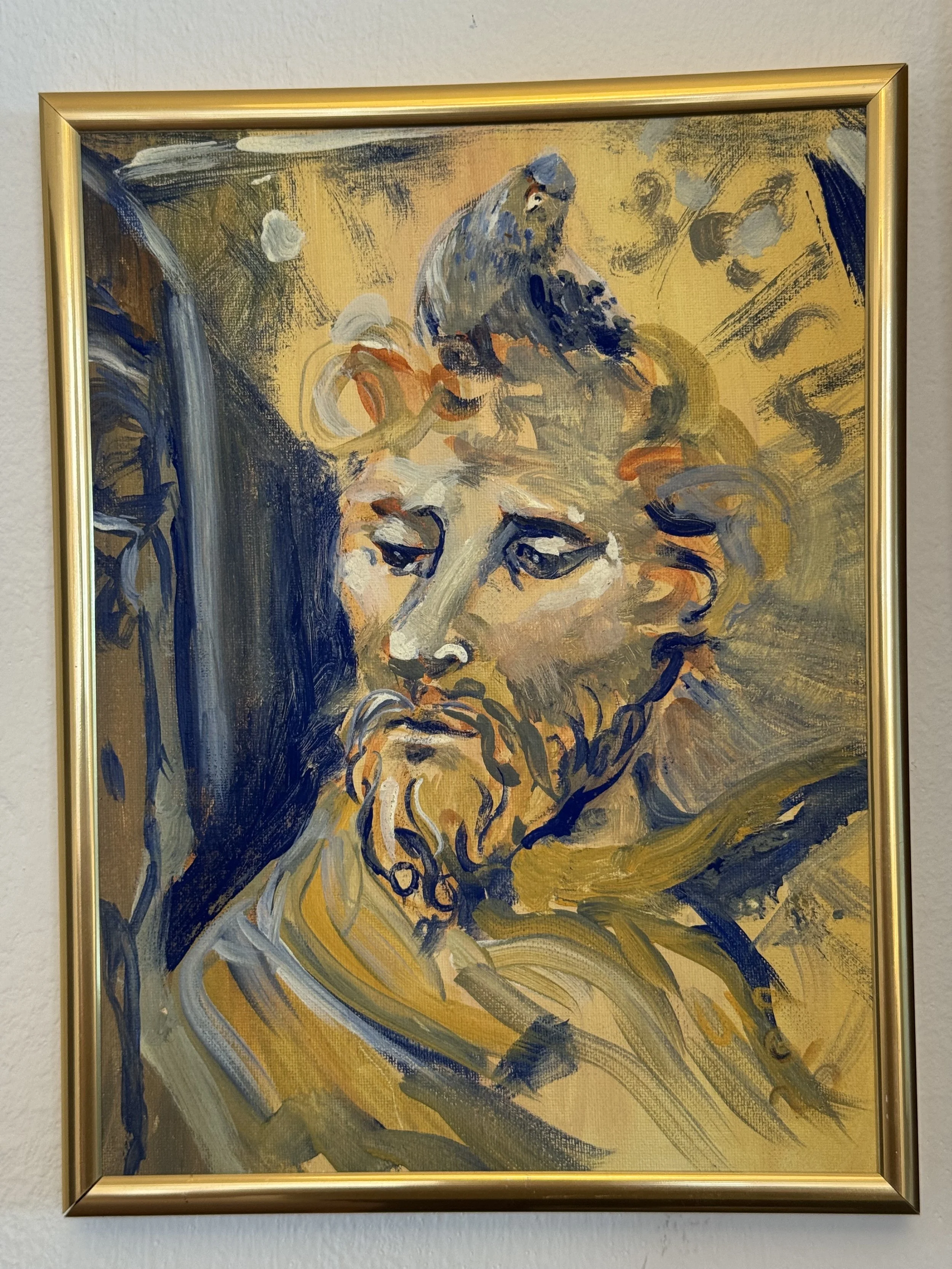

Die Figur des Evangelisten Markus ist Teil der barocken Kreuzigungsgruppe von Leonhard Gollwitzer 1715 auf der Oberen Brücke errichtet. Die Evangelisten sitzen lesend, schreibend zu Füßen des Gekreuzigten.

Die Taube ist echt, sie hüpft um alle Evangelisten herum und lässt sich dann auf Markus’ Haupt nieder. Mein Blick, eigentlich auf den Markuslöwen konzentriert, folgt ihr eine Weile. Eigentlich wollte ich nämlich den Löwen skizzieren aber dieser Moment war stärker: Federn auf Sandstein. Bewegung auf Geschichte. Der steinerne Evangelist schien genervt aufzuseufzen, verscheuchte die Besucherin aber nicht. Seine Aufmerksamkeit war nicht mehr ganz so stirnzerfurchend in die Seiten seines Buch gebohrt.

-

Markus wirkt mit der Taube, die ihn anfangs störte, nun ruhiger. Sie putzt sich, ruckedieruck, das Leben geht weiter, gurrt sie.

Er trägt Verantwortung für das, was bleibt. Für eine frohe Botschaft, die verständlich sein will –

auch wenn er sie unter dem Eindruck der Kreuzigung verfasst. -

Eitempera auf baumwollbezogenem Malkarton

18×24cm, gerahmt

€290,- inkl Mwst.

-

Eine freie Annäherung an die sogenannte Elisabeth im Bamberger Dom – auch bekannt als Seherin oder Sybille. Ursprünglich Teil einer Heimsuchungsgruppe, wurde diese Figur über Jahrhunderte unterschiedlich gelesen: als Elisabeth, Hanna, Prophetin. Ihre physiognomisch maskulinen Züge verliehen ihr die nötige Autorität und ihre distanzierte Haltung lassen sie zugleich archaisch und rätselhaft erscheinen.

Meine Version gibt der Seherin ein weiblicheres Gesicht – ohne sie zu glätten. Ihr Blick bleibt unverstellt, durchlässig, gegenwärtig. Nicht idealisiert, sondern ernst. Die Malweise ist skizzenhaft, atmend, fast fragmentarisch – besonders im unteren Bereich, wo sich die Figur aus der Fläche herauslöst. Der Raum um sie ist geteilt: ein dunkles, erdiges Feld zur Linken, ein lichter, strukturierter Grund zur Rechten. Zwischen diesen beiden Zonen steht die Figur – als Brücke zwischen Zeiten, zwischen Innerem und Welt. Man traut es ihr beinahe zu, schon vor dem Dom da gestanden und alles kommen gesehen zu haben. Warum hast Du nichts gesagt, möchte ich sie fragen, als sie die Hexen verbrannt haben. Der Blick der Figur geht über das Sichtbare hinaus – wach, still, urteilsfrei. Und plötzlich höre ich die Stimme der Seherin, eine leise, etwas müde wirkende dunkle Frauenstimme:

-

Die Seherin antwortet: “Du fragst mich, warum ich nichts gesagt habe, als sie die Hexen verbrannten.

Weißt Du: Es gab und gibt immer noch keine Hexen.

Nur Frauen und ein paar Männer mit Kräutern, mit Träumen, mit Wissen, mit Widerspruch und mächtige Männer mit Angst.

Es gab Regeln, die man aufrechterhalten wollte. Und Schuld, die man loswerden musste.

Man hat nicht gefragt, ob sie wirklich Hexen waren – man hat beschlossen, dass es sie geben muss.

Und weil das Wort stärker war als die Menschlichkeit, hat man das eine benutzt, um das andere zu vernichten.Ich konnte nichts sagen, weil meine Sprache keine Macht hatte.

Aber ich habe hingesehen.

Ich habe die, die ausgeliefert wurden, nicht mit meinen Augen verraten.

Ich habe sie getragen, wie man Erinnerung trägt. Nicht laut, aber unvergesslich.Und heute frage ich Dich:

Wenn Ihr wisst, dass es keine Hexen gibt –

wie sind dann heute die Namen, die ihr erfunden habt,

um Menschen zu verbrennen, ohne dass es nach Feuer riecht?Wer wird heute überhört, weil ihre Stimme nicht ins Raster passt?

Wer bleibt außen vor, weil seine Geschichte zu viel stört?

Wen überseht Ihr – nicht aus Bosheit,

sondern weil ihr nicht wisst, wohin mit ihrem Schmerz und Eurer Scham?Nicht alles geschieht im Verborgenen.

Manches geschieht ganz offen,

und wird trotzdem nicht erkannt.Ich urteile nicht über die Täter - sie bekommen ohnehin zu viel Aufmerksamkeit.

Ich sehe auf die, die allein gelassen werden.Unmenschlich wird es nie auf einen Schlag.

Es beginnt immer leise, es gibt immer sichtbare Zeichen, man kann es immer kommen sehen –

immer dann, wenn sich jemand sicher ist, auf der richtigen Seite zu stehen.

Wenn Rechtfertigung das Mitgefühl überlagert.

Wenn das Eigene so gut erscheint,

dass das Andere nicht mehr gesehen werden muss.Aber Menschlichkeit ist kein Besitz.

Sie ist eine Haltung.

Und sie bleibt nur, wenn man bereit ist, sie immer wieder zu hinterfragen.Wenn ich schweige, dann nicht um mich zu entziehen.

Ich habe geschwiegen, um den Blick zu halten.

Denn wer sieht, trägt mit. Und wer mitträgt, ist nicht machtlos.Ihr müsst nicht alles wissen. Ihr könnt nicht alles wissen, weil Ihr nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit seht. Und auf Euren Bildschirmen nicht einmal das. Also könnt Ihr auch nicht urteilen.

Aber ihr könnt euch zeigen und zur Mitmenschlichkeit stehen.

Nicht über anderen, nicht vor ihnen –

sondern neben ihnen.

Dort beginnt das menschlich Sein.” -

Eitempera auf baumwollbezogenem Malkarton

30×40cm

gerahmt

Juli 2025

verkauft

-

Unter dem rechten Vorderhuf des Bamberger Reiters verborgen, beobachtet Dich jemand, wenig beachtet, oft übersehen und doch unübersehbar: die Blattmaske. Ein Gesicht, das aus Stein und Blattwerk zugleich zu bestehen scheint. Ein Wesen, das beides kennt: Erde und Blick.

-

Die Farbwahl für mein Bild – kräftige Ölkreide auf dem saugenden Grund der Eitempera – betont das Körperhafte dieser Erscheinung. Diese Maske ist nicht tote Deko. Und sie maskiert auch nichts. Im Gegenteil: Sie erinnert daran, dass Menschwerdung nie gegen die Natur gelingen kann. Dass alles, was wir sind, im Stofflichen wurzelt – in Staub, in Wasser, in Wachstum.

In meiner Neuinterpretation tritt diese Maske aus dem Halbschatten der Architektur ins Licht und ich dichte ihr noch Fleisch und Blut an. Sie zeigt sich lebendig – mit Farbspuren wie Narben und Glanzspuren wie Pollen. Mensch und Pflanze gehen ineinander über. Wangen wie Rinde, Augen wie dunkle Kerne, im Schauen geübt und ein Mund, der etwas weiß – oder gerade sagen will.

„Schau genau! Genau so musst Du schauen! Ganz genau! Du, na und? Was bringt Dir Dein Geschau? Geh nun, Du, geh und schau den Dingen auf den Grund! Ja und? Genau! Du siehst ihn nicht!”

-

Eitempera

20×20cm auf Leinwand

gerahmt

€ 280,- inkl. Mwst.